Oleh: Mutia Bahalwan

Benar-benar aku dicegat. Salah satu dari mereka berusaha naik ke atas kole-kole. Tapi sayang, berat tubuhnya seperti tukang pukul. Kole-kole ditekan hingga masuk ke dalam air. Aku menatap lima ekor ikan momar yang susah payah kujerat, terapung tak berdaya. Begitu pula denganku. Tak menyangka kalau seluruh tubuhku sudah tercelup dalam air.

Sebelumnya, aku tidak bisa melihat wajah-wajah pria itu karena derasnya air hujan yang menghantam penglihatanku. Tapi sekarang sudah mulai meredah. Awan gelap sudah membawa hujan jauh dari kami. Kuterawang satu persatu. Ciri-ciri orang Wandan tidak melekat dalam diri mereka. Rata-rata kulit mereka sawo matang dan rambut yang lurus. Tak lain dan tak bukan. Mereka adalah anak buah perampas tanah pribumi, Ardian Supra.

“Jangan kamu pergi ke sana. Bahaya!” kata seorang pria yang tadi menenggelamkan kole-kole.

Sudah jelas. Analisa yang tak pernah salah. Logatnya bukan logat Wandan. Dia penganut bahasa Indonesia tulen.

Sekejap aku memerhatikan gerak-gerik mereka. Salah satu pria berambut gondrong bertato naga di lengan kiri mulai menampakkan ciri-ciri kelelahan. Namun, ia tetap memaksanya. Seakan pria jantan yang tidak hanya jago mengangkat barbell di dalam ruangan fitness. Aku sedikit menyengir. Kalian bukan anak laut, kataku dalam hati.

Tiga dari pria itu menggenggam erat kole-kole-ku yang telah kosong isinya. Termasuk pria bertato naga tadi. Pancing ulur serta perkakas lain sudah hanyut dibawa arus. Bukan kesal lagi kali ini. Benar-benar kesal. Kole-kole adalah sumber pundi-pundi uang. Dan sekarang, sepertinya aku harus jalan meminjam uang ke orang-orang untuk membeli kole-kole baru. Sial! Semuanya lenyap.

Bimbang. Jalan mana yang harus aku ambil. Menyelamatkan kole-kole atau perempuan itu.

“Om-om, kasih pulang beta punya kole-kole jua,” pintaku pasrah. Ini bukan ungkapan seorang lelaki yang besar dengan didikan keras. Kalau mengikuti petuah, mereka berlima sudah aku kuburkan di dalam air laut bersama kelima ekor ikan momar yang telah lenyap. Tapi sayang, keadaanku sekarang ini tidak memungkinkan untuk menerobos pertahanan kelima pria berotot itu.

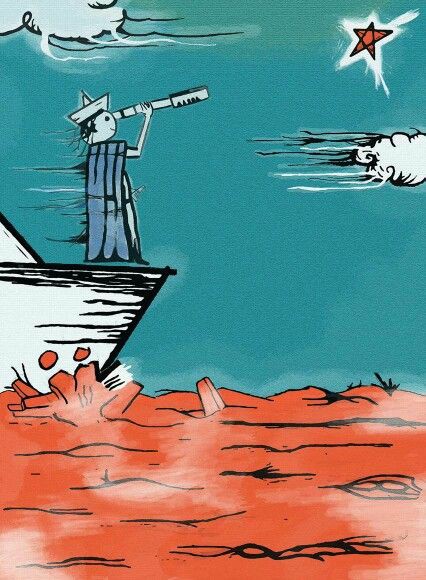

Merasa tidak mungkin untuk bisa mengambil balik kole-kole, karena memang benda itu dijadikan mereka untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Aku berbalik ke arah kapal tadi. Bukan main pemandangannya. Perempuan itu berhasil keluar dari kapal. Entah bagaimana caranya. Aku terlalu sibuk mengurusi pria-pria itu sampai lupa dengan keberadaan perempuan bergaun putih yang sekarang tengah memegang serpihan papan bekas badan kapal kayu. Bukan lagi pucat, wajahnya membiru. Tubuhnya tampak gemetar karena suhu airnya yang cukup dingin. Satu hal yang terlintas di pikiranku saat ini. Pasal gaunnya. Itu adalah gaun pernikahan yang biasa digunakan oleh seorang wanita ketika menikah. Bukan main beratnya ketika berenang dengan menggunakan pakaian semacam itu.

Seperti mengikuti nalar. Aku langsung berenang ke arah perempuan itu, tapi dua pria tadi cepat menarik kakiku. Aku masuk ke dalam air. Di pundakku terasa sebuah kaki menginjak dengan keras. Makin dalam aku berada. Lepas landas di antara kegelisahan. Napas, keselamatan, dan keberadaan perempuan itu membuatku berniat menghabisi mereka sampai tandas.

Aku seperti kantong teh celup yang diangkat lalu dilepas dalam air. Benar-benar dipermainkan martabat seorang anak yang dipotong tali pusarnya di tengah laut. Sekitar sepuluh kali aku dibuat seperti bintang iklan teh di sini. Menjijikkan sekali jika orang luar bisa bertindak seperti ini kepada orang pribumi.

Serpihan papan-papan dan barang-barang dari kapal itu mulai menyebar. Setelah dibuat seperti anak tikus yang nyaris mati, aku langsung meraih sebuah papan yang sempat menghantam kepalaku ketika dipaksa naik oleh bawahannya Ardian itu.

Situasi sekarang seperti jadi milikku. Karena air menjadi keruh dan banyak barang yang mengganggu pergerakan mereka, aku mengambil kesempatan untuk bergerak menuju perempuan bergaun pengantin yang tak berdaya.

Yang benar saja. Strategi kedua mereka luncurkan. Ketiga pria yang bergantungan di kole-kole mulai diarahkan mengejarku. Sedangkan, yang dua tadi mulai beristirahat.

Berenang, aku terampil di mana-mana. Mereka seperti angsa yang terapung di danau yang mencari-cari mangsa mana yang bisa dijadikan lauk pangan. Apalagi pria bertato naga itu. Dia tertinggal jauh dari teman-temannya.

Aku berhasil meraih tubuh perempuan itu dengan jarak sepuluh depa dari ketiga pria itu. Tubuhnya lemas dan tidak bisa menggerakkan badannya untuk berenang. Terpaksa, aku harus berenang sambil menggendongnya.

Sepertinya ini cukup sulit. Aku sulit bergerak karena beban di punggung. Ketiga pria itu hampir mendekatiku. Dengan napas terengah-engah bajuku ditarik. Perempuan yang berada di belakangku sudah diambil alih. Ia dibuang begitu saja di tengah-tengah laut. Ya, dia masuk ke dalam air tanpa disuruh. Sedangkan aku, mulai dipermainkan seperti anak teh celup. Benar-benar biadab! Aku tidak bisa berkutik sedikit pun kali ini.

Hingga akhirnya, awan cerah mulai buram. Penglihatanku redup. “Orang tua tanah Andan, tolong jua selamatkankalian punya anak cucu ini,” mohon ku pelan sebelum akhirnya hilang kesadaran.

—

Kulitku terasa panas. Garam-garam halus sudah seperti pasir di kulitku. Suara truk hilir mudik mulai terdengar. Tumben sekali. Tapi mataku masih tidak bisa terbuka.

“Oe, Arifin! Kenapa panetidur di sini?” Suara berat seseorang membuka mataku dengan paksa.

“Oto-oto mau lewat itu. Jangan sampai pane dapat tabrak.”

Badanku ditarik duduk oleh lelaki itu. Kepala seakan mau pecah. Aku membuka mata. Dari keburaman tampak truk-truk yang berisi batu-batu dan pasir jalan berbaris-baris. Aku mengucak mata. Sudah mulai jelas. Sekitar lima truk yang sedang mengantri menurunkan muatannya di sebuah lahan tepi pantai.

“Mahfud. Itu untuk apa?” tanyaku pada lelaki yang membangunkan aku tadi.

“Itu. Ardian Supra sudah beli orang-orang punya tanah. Mau dijadikan Villa.”

“Terus, orang-orang setuju begitu?” tanyaku heran.

“Mau bagemana lai. Orang-orang butuh doe.”

Aku berusaha berdiri, tapi terjatuh. Dunia seakan berputar di mataku. Mahfud sigap menuntunku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Selama hidup dia tidak pernah seperti ini kepadaku. Kalaupun aku pingsan di tengah jalan, sudah kupastikan dia tidak akan pernah mengulurkan tangannya.

Kami berjalan di tengah asap truk yang menghitam. Jarang sekali aku menghirup aroma truk. Mahfud pun demikian. Dia menarik kerah bajunya hingga menutupi hidungnya. Berjalan jauh melewati kebisingan truk itu, Mahfud membuka obrolan.

“Arifin. Tadi ada orang meninggal.”

“Pantasan kemarin hujan panas terus.”

“Asni,” jawabnya tanpa aku bertanya.

Seperti mati kutuk. Aku berhenti berjalan, tapi Mahfud menarik badanku. Benar-benar tidak dipercaya.

“Tadi pagi, orang-orang dapat dia di ujung pantai sana. Tidak jauh dari pane,” terang Mahfud.

“Ih. Sampai bagaimana dia sudah ada di sana?”

“Tidak tau. Beta Cuma liat dia punya badan sudah biru-biru. Dia pakai baju pengantin.”

“Fud. Sabar-sabar. Pane tidak bikin tipu, kah?” tanyaku tapi tidak di jawab.

Sampai di rumahku. Dia tampak loyo. Aku pun menimbang-nimbang. Apakah harus kuceritakan kejadian kemarin kepada Mahfud? Apakah perempuan itu adalah Asni?

“Mahfud. Kemarin beta pergi pancing, beta bertemu dengan lima orang laki-laki. Mereka ada buang perempuan di laut. Dia pakai baju pengantin,” kataku cepat sebelum Mahfud berjalan meninggalkan ku.

Mata Mahfud melebar. Dia menatapku. “Kenapa pane tidak tolong dia?” gertaknya.

Aku terkejut. Bagaimana Mahfud bisa berpikir seperti itu ketika aku sendiri hampir mati di tengah laut sana.

“Oe, nyong! Pane kalau tidak tau lebih baik diam!” gertakku balik.

“Tidak tau apa? Tidak tau kalau Arifin rela kasih biar Asni diperlakukan macam begitu dari orang-orang itu?”

“Beta saja tidak tau kalau itu Asni. Dia punya rambu tutup dia punya muka. Terus kalau pane bilang beta tidak tolong dia, e nyong! Beta sampai hampir mati di sana. Mereka ada lima orang. Beta sendiri. Beta mesti berenang pikul Asni yang dia punya baju saja begitu berat. Coba kalau pane, bisakah? Buka pikiran itu,” terangku dengan sekali helaan napas.

Mahfud terdiam. Aku tau dengan pasti. Menyalahkanku adalah jalan pintas, sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa.

“Lima laki-laki itu siapa?” tanyanya dengan suara yang bergetar.

“Anak buahnya Ardian.”

Mahfud berjalan tanpa mengucapkan satu kata pun. Di punggungnya terlihat seperti sedang memikul penyesalan. Di kakinya seakan seperti menyeret kekesalan. Berat langkahnya. Inikah cinta? Aku tidak pernah menyicipinya.

Hari mulai menggelap. Sudah sekitar enam jam aku menidurkan tubuhku. Ketika hendak mengambil handuk untuk mandi, tiba-tiba rumah bergetar. Tanah goyang. Aku cepat-cepat keluar rumah. Di sana ada beberapa warga yang sudah berdiri di luar rumah dengan wajah yang panik.

Dari kejauhan, suara berat Mahfud menyeru. “Arifin! Dari mana saja?”

Aku tak menjawab. Seharusnya dia tau. Wajahku yang sudah membengkak seperti roti di panggangan adalah bukti aku barusan pulang menjenguk para bantal.

“Dari tadi tanah goyang terus. Ada orang demo di Ardian punya rumah. Masalah pembangunan villa tadi,” katanya belum sempat berdiri di depan wajahku.

“Ya terus beta harus apa?” tanyaku dalam hati.

Dia cepat menarik tanganku. Kami berjalan melewati tiga gang sebelum bertemu orang-orang yang berlomba mempertaruhkan suara mana yang sampai ke telinga Ardian duluan.

“Ini kenapa?” tanyaku ke Mahfud bingung.

Seorang ibu-ibu yang menggotong anaknya menjawab, “Gara-gara biadab satu itu yang gali tanah, angkat batu di gunung keramat sana jadi tanah goyang terus.”

“Dapat izin dari bapak Camat, kah?” tanyaku asal.

“Iyo lah. Orang Ardian sudah menikah dengan Camat punya anak,” balas ibu cepat.

“Asni?” Mulutku seakan mengucap tanpa perintah. Sial! Wajah Mahfud menegang.

“Mau siapa lagi e,” lanjut beliau. Mungkin sudah bosan ditanya-tanya terus.

Aku malu setengah mati di depan Mahfud. Tapi dia tersenyum tipis sebagai bukti dia tidak terkecoh dengan itu. Mungkin dia sudah tau juga.

Keributan masih menggema. Beberapa orang mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak ada yang berani kasar. Rumah beliau adalah rumah yang paling megah di kota ini. Halamannya bisa dijadikan lapangan bola. Uangnya selalu dihamburkan untuk membeli tanah Andan.

Melihat ini, aku yang memiliki otak udang sekalipun sudah bisa mengambil kesimpulan. Meskipun kami memberontak, tapi tak ada yang bisa mengalahkan si adikuasa, uang. Semuanya membuang-buang tenaga.

Lima belas menit kemudian, di teras lantai dua ada yang berteriak kencang. “Saudara-saudara harap tenang! Tuan Ardian sedang sibuk dengan pekerjaannya.”

“Suruh dia keluar!”

“Keluarkan juga pak Camat yang mata uang itu!”

“Saudara-saudara sabar sedikit jua. Tuan Ardian sedang bersedih dikasih tinggal istrinya tadi,” lanjut anak buah Ardian.

Lontaran kasar tidak terbendung. Mahfud cukup menutup telinganya ketika mendengar sesuatu tentang Asni.

Tiba-tiba lembar kertas berjatuhan. Orang-orang berbondong-bondong memungutnya. Termasuk ibu tadi yang rela meninggalkan anaknya demi mendapatkan si adikuasa itu.

“Jahanam!” teriak Mahfud.

Dia melempar batu ke arah kerumunan itu. “Kalian punya kebiasaan. Makan sudah uang itu. Sedikit lagi kita semua sudah jadi anak kambing Ardian jahanam itu!” teriak Mahfud.

Beberapa orang langsung berhenti dan pulang ke rumah. Beberapa yang lain masih terus memungut.

“Oe! Rakus! Stop dengan hal-hal yang bodo!” lanjut dia tapi tidak didengar.

“Mahfud! Pane lakukan ini karena tidak tega Asni direnggut Ardian, kan?” lantang suara dari kerumunan. Diikuti suara tawa dari orang-orang lainnya.

Mahfud mati kutu.

— TO BE CONTINUED —

- Beta: Saya/aku.

- Oto: Mobil.

- Doe: Uang.

Di atas merupakan sedikit kosakata bahasa Banda Neira, Maluku.