Sepanjang helaan napasnya tersirat maksud untuk membabat habis wajah-wajah tamak itu. Tapi mereka tidak ada habisnya memungut lembaran demi lembaran dan menghujat Mahfud habis-habisan.

“Fud, percuma. Ayo kita balik sudah,” ajakku ketika ada sorang anak kecil yang membuncitkan bajunya dengan uang bergambar bapak proklamator, berlari di depan kami.

Mahfud sebenarnya ingin memberontak, tapi tak ada kuasa. Semua orang gila harta, walaupun harus mengorbankan tanah nenek moyangnya yang dulu diperebutkan dari orang-orang seperti Adrian ini.

Aku mendorong punggung Mahfud. Kami berjalan meninggalkan rumah setengah kerajaan itu. Sepanjang perjalanan, Mahfud selalu menunduk. Aku tak berani mengeluarkan suara, takut mengganggu dia.

“Arifin, pergi ke pelabuhan, ayo” ajak Mahfud dengan wajah tersenyum.

“Iya,” jawabku singkat. Entah apa yang akan dilakukan di sana.

Kami berjalan melewati rumah Mahfud yang dekat dengan pelabuhan. Rumahnya berlantai tegel dan tingkat dua. Ini sesuatu yang jarang ditemukan. Biasanya orang-orang setempat hanya memiliki lantai yang terbuat dari semen poles.

Kami duduk di ujung jembatan. Terlihat dengan jelas ketika kami masuk tadi, pelabuhan telah sesak dipenuhi dua buah truk yang terparkir di dalamnya. Dan satu lainnya mengantre di depan.

“Kapal apa yang masuk? Kenapa tidak ada yang berjualan di depan e?” tanyaku kepada Mahfud.

“Kapal Barang mungkin,” jawab Mahfud ketika lampu kapal mulai terlihat ketika berbelok di depan gunung api.

“Nyong, kalian berdua jauh dari situ. Kapal mau sandar,” kata seorang petugas pelabuhan.

Kami berjalan memasuki area bagian dalam pelabuhan. Aku melihat-lihat warga sekitar, tak ada orang yang memakai baju buruh. Semuanya memakai baju yang memperlihatkan lengan berotot mereka.

Pikiranku takaruan ketika melihat pria bertato naga yang kutemui di hari insiden itu berjalan memasuki kapal. Aku menyembunyikan wajahku di belakang tubuh Mahfud. Kutarik baju sampai ke hidung. Berharap saja keempat temannya yang sudah kulupa wajah-wajah mereka tidak melihatku.

“Fud, kayaknya ini kapalnya Ardian,” wartaku kepada Mahfud, tapi tidak dijawab.

Perlahan muatan di atas kapal di bawah turun oleh anak buah Ardian. Semuanya dibungkus karton. Sangking banyaknya, hingga dua truk tadi penuh dengan barang-barang itu.

Ketika dua truk tadi berhasil keluar dari gerbang pelabuhan, masuklah sebuah truk yang awalnya terparkir manis di depan gerbang pelabuhan. Sekitar tiga puluh orang turun dari kapal. Mereka berjalan seperti barisan para semut menuju sarangnya. Sangat rapi. Berderet di bibir truk sebelum akhirnya kepala mereka dibenamkan di dalam benda raksasa itu.

Setelah merasa semuanya lengkap, truk mulai meninggalkan pelabuhan. Mahfud seperti orang yang penasaran dengan apa yang terjadi. “Ada yang aneh,” katanya langsung berlari mengikuti truk itu.

Aku yang masih mewanti-wanti keadaan sekitar, terpaksa harus mengikuti Mahfud. Baju yang kutarik sampai menutupi hidung, kugenggam erat. Kalau sampai terjatuh, nyawaku akan seperti nyamuk yang berkeliaran di kuping Ardian dan dikibas oleh tangan-tangan berotot anak buahnya.

Melihat arah haluan truk itu, jelas tidak menuju rumah megah Ardian. Tapi menuju pantai yang Mahfud temukan aku tadi.

Karena ruas jalan hanya sebatas body truk, ditambah anak-anak banyak bermain di jalan, terpaksa truk itu harus berjalan perlahan-lahan. Mungkin supir kali ini memiliki hati nurani. Tidak serobot begitu saja.

Ini membuat aku dan Mahfud tidak terlalu terengah-engah mengejar mereka. Cukup berjalan santai agar orang-orang tidak terlalu memerhatikan kami.

Mendekati villa yang sudah setengah disusun batu-bata, mereka berhenti. Kami cepat-cepat memanjat pohon ketapang dan memantau dari atas sana.

Ketika semuanya sudah turun, mereka seperti sudah diberi komando, langsung memperbabu diri sendiri. Satu-persatu sudah dibagi tugas. Meskipun sudah malam, jiwa mereka masih mengabdi pada duit Ardian.

“Ee, kenapa Ardian membawa orang-orang begini banyak untuk bikin dia punya rumah?” tanya Mahfud.

“Orang-orang di sini kan sudah dilarang kerja dengan dia. Jadi dia ambil mereka dari luar sana,” jawabku. Aku mengutip perkataan seorang kuli ketika menonton demo di rumah Ardian tadi.

“Lama-lama orang pribumi habis sudah. Tanah ini besok-besok orang lain yang tinggal,” katanya sambil melihat aktivitas mereka.

Selepas itu ia lompat turun dari pohon. Aku mengikutinya. Kami berjalan balik ke pelabuhan. Anak-anak kecil banyak yang masih bermain di jalanan. Orang-orang tua duduk main kartu di sebuah posko.

“Bagaimana nasib anak-anak itu nanti, kalau tau kita semua nanti sudah tidak punya tanah untuk tinggal lagi.”

“Besok-besok kita sudah tidak punya rumah di sini,” lanjut Mahfud.

“Apakah gara-gara Asni yang tewas di tangan Adrian sampai Mahfud memikirkan masa depan kami semua?” tanyaku dalam hati. Kalau sampai benar begitu, aku benar-benar malu. Mahfud memang lahir dan besar di sini. Tapi orang tuanya berasal dari luar dan datang kemari untuk berdagang. Sedangkan aku, seluruh keluargaku beranak pinak di sini. Dan masih bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan tanah kelahiranku.

Setelah kami tiba di pelabuhan, kapal milik Ardian sudah berlayar. Pelabuhan sudah sepi. Ada beberapa remaja yang sedang memancing ala kadarnya sambil berbincang santai.

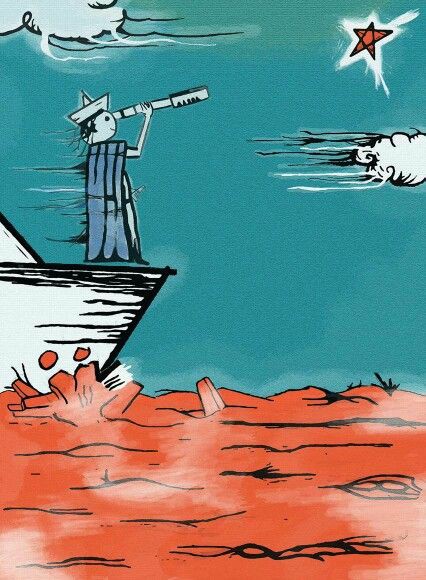

Kami duduk kembali di ujung jembatan. Gunung api begitu kokoh berdiri di sana. Apakah dia tidak melihat tanah ini sedang dimonopoli? Bagaimana nasibnya jika gunung yang hijau itu dibabat habis untuk kepentingan orang ternama? Jelas. Itu hanya wacana yang sekalipun terjadi, kami tidak bisa mencegahnya.

“Mahfud, kenapa pane begitu peduli dengan tanah ini?” tanyaku memecah langit malam.

“Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua orang seakan-akan sudah rela tanah ini dijual,” jawabnya menatapku lekat.

Yang membuat aku tercengang adalah dia menjawab dengan subjek jamak, “kita”. Apakah aku benar-benar dipercaya menjadi pembela tanah ini oleh Mahfud?

“Tapi, dia punya cara bagaimana?” tanyaku.

“Apakah kita harus menjadi kaya, supaya bisa membeli balik tanah-tanah itu?” tanyanya balik.

“Lama betul e kalau mau punya uang banyak begitu.”

Ketika sedang khusyuk berpikir, suara teriakan terdengar. Orang-orang berlarian keluar rumah. Kami spontan berlari keluar pelabuhan dan menuju perumahan di dekat pelabuhan itu. Semakin dekat semakin jelas. Mereka bukan lari keluar, tapi dipaksa keluar. Papan besar bertulisan “Perumahan Ini Milik Ardian” akan terlihat sebelum memasukinya.

Kami langsung menerobos kerumunan di situ, tapi sayang, badan-badan kekar sudah berdiri seperti pagar hidup. Siapa yang menyentuh mereka, ditinju sampai tergeletak. Seperti aku. Seakan berlari tanpa memiliki rem, seketika bibirku mencium harumnya tanah.

Mahfud menarik tubuhku. “Mahfud, pane punya rumah bagaimana?” tanyaku belum sempat berdiri lurus.

“Tidak tau. Beta punya orangtua jua tidak terlihat di sini.”

Wajahnya sebisa mungkin dipaksa tenang. Dia berjinjit-jinjit di antara orang-orang yang sudah jelas paniknya.

“Mama! Bapak!” teriaknya. Dia langsung berlari menuju mereka.

“Rumah bagaimana?” tanyanya langsung.

“Sudah tidak ada, nyong,” jawab ibunya.

Orangtua Mahfud kental dengan wajah Cinanya. Mereka adalah Cina Burneo dan memiliki toko kelontong terbesar di pasar. Sebatas itu yang aku tau tentang mereka.

Selepas dari fakta bahwa keluarga Mahfud bisa membeli rumah baru, tapi mereka lebih mengahargai apa yang telah ada. Seperti Mahfud, gayanya sudah seperti kami. Tidak ada sesuatu yang mencolok darinya, kecuali wajahnya yang tampan.

Ketika keributan warga sekitar semakin membahana, seorang anak buah Ardian naik di atas sebuah bangku dan mulai berteriak. “Perumahan ini sudah dibeli oleh tuan Ardian. Uangnya telah kalian ambil tadi ketika demo.”

Biadap! Cara mereka licik. Uang yang dihamburkan bukan untuk membisukan orang-orang, tapi untuk membeli rumah-rumah ini.

“Tapi kita tidak ambil uangnya,” protes seorang ibu-ibu.

“Kami tidak tau. Yang terpenting, uang sudah diserahkan.”

Selepas itu, kerumunan dibubarkan oleh pagar-pagar hidup itu. Orang-orang mencari tempat baru untuk berteduh. Sebagian yang lain masih mengumpat-umpat dan tidak mau pergi.

Keluarga Mahfud tidak tau mau tinggal di mana. Mereka berjalan ke arah pasar. Sepertinya mereka akan tinggal di toko kelontong. Karena merasa ini adalah masalah keluarga Mahfud, aku memutuskan untuk pamit dan pulang ke rumah.

Di hari-hari berikutnya pun demikian. Rumah-rumah di tepi pantai disita paksa oleh Adrian. Sampai suatu hari Mahfud merasa bahwa ini adalah tak-tik pengepungan. Awal-awal dia menguasai pinggiran pulau. Supaya bisa membatasi aktivitas masyarakat dan melarang untuk menyentuh daerah kekuasaan. Dan akhirnya kami seperti kambing di dalam kandang. Dikontrol oleh Adrian.

“Ini tidak boleh terjadi. Tanah ini sampai nanti adalah milik kita,” kata Mahfud di suatu malam.

— TO BE CONTINUED —